Cerca nel blog

giovedì 21 aprile 2022

L’italiana di Van Gogh

lunedì 7 febbraio 2022

Streghe e caproni

Il quadro è conosciuto come “il grande caprone” o “il Sabba”. Si tratta di una pittura ad olio di piccole dimensioni, 30x40 cm circa, dipinta da Francisco Goya fra il 1797 e il 1798 e conservato al Museo Lazaro Galdiano di Madrid.

Al centro del quadro campeggia un grande caprone seduto con rami di quercia intrecciati tra le lunghe corna, simbologia di Satana. Il caprone è circondato da un gruppo di donne piuttosto inquietante: si vedono bambini paffuti ed altri sceletrici, cadaveri di bambini appesi ad un’asta sulla spalla di una anziana donna e sulla sinistra, ad illuminare la scena, la luna a mezza falce.

Il quadro faceva parte di una serie destinata alla residenza di campagna dei duchi di Osuna, committenti di Goya che ritraeva credenze popolari fra cui i sabba delle streghe così come venivano descritti dalle tradizioni dell’epoca.

L’autore e il contesto

Francisco de Goya fu un pittore spagnolo vissuto fra il 1700 e il 1800; pittore di corte del re di Spagna, è ritenuto un anticipatore del simbolismo. Per dare una corretta interpretazione del quadro di Goya sulle streghe dobbiamo dire che ci troviamo in un’epoca in cui da pochi decenni si erano conclusi i grossi processi alle streghe, soprattutto in Spagna, ed in cui si stavano affermando, tra i più colti, le idee illuministiche che pian piano soppiantavano le retrive superstizioni campagnole.

Per comprendere meglio l’opera, occorre rammentare come la figura della strega fosse ancora circondata da un’aura sinistra: così come riportavano gli atti dei processi dell’Inquisizione, il Tribunale ecclesiastico, la strega era una donna per lo più di brutto aspetto, dedita ai sortilegi che spesso colpivano i bambini, e adoratrice del demonio, solitamente raffigurato come un caprone, solo perché identificato con le divinità Silvestri (Pan ad esempio), soppiantate dal cristianesimo, ma ancora adorate nelle campagne. In più, le streghe erano spesso “guaritrici” che sapevano curare e curarsi con piante ed erbe, ma il cui sapere spesso si scontrava con la boria di medici professionisti di una scienza imperfetta, inesatta, molto appesantita da credenze non provate e, occorre sottolinearlo, categoria tutta al maschile e misogina.

Il quadro

L’ interpretazione più accreditata è quella di un gruppo di streghe che offre sacrifici di bambini a Satana in veste di caprone: le streghe, a quei tempi, si pensava mangiassero bambini. Tuttavia, un esame più attento fa trasparire una diversa lettura.

Il caprone, Dio Pan, ha rami di quercia intrecciati tra le corna, simbolo di longevità e forza. Sulla scena domina la luna a falce, simbolo della dea Diana, il cui culto continuava a sopravvivere tra le campagne, perché Diana era anche la luna e la luna era legata ai cicli stagionali e a quelli femminili.

Osservando meglio la scena, si vede a destra una donna in bianco che presenta al Dio un bambino paffutello ed il dio Pan pone la zampa sulla sua spalla, in segno di benedizione. Più in basso una donna disperata sembra fare lo stesso, ma il suo bambino è malato e scheletrito, ancora in senso antiorario vediamo una donna accovacciata vestita in giallo, colore della sacralità e da sotto al mantello spuntano le gambine scalcianti del suo bimbo, a destra una donna in bianco si dispera e dietro di lei giace il cadavere di un bimbo morto, per finire con l’anziana che regge l’asta su cui sembrano appesi dei bambini, che tuttavia sono appena tratteggiati nella forma e molto più piccoli di dimensioni rispetto agli altri, non bambini dunque ma feti abortiti.

Insomma, quelle ai piedi del Dio Caprone non sono streghe divora-bambini, ma povere campagnole desiderose di essere madri e di proteggere, con antichi rituali, i loro bimbi dalle tragedie di un’epoca in cui la mortalità infantile, tra carestie ed epidemie, era ancora molto elevata.

domenica 19 dicembre 2021

Damigelle di corte

Las meninas o “le damigelle” è un quadro di Diego Velasquez dipinto nel 1656 e conservato al Museo del Prado di Madrid.

L’opera

Si tratta di un quadro di dimensioni notevoli, poco più di 3 metri di larghezza per 2,70 di altezza. A sinistra si vede il pittore stesso davanti ad una grande tela: Velasquez era un apprezzato artista alla corte di Filippo IV e questo, che compare in “las meninas”, è da molti critici considerato il suo miglior autoritratto.

Margherita che all’epoca del ritratto ha circa 5 anni, è circondata dalle due damigelle d’onore intente a servirla, Donna Maria Augustina de Sarmiento e Donna Isabella de Velasco. Sulla destra compaiono i nani di corte, Mari Barbola e Nicolasito Pertusato, impegnato ad infastidire col piede un grosso mastino accucciato davanti a loro.

Dietro, appena riconoscibili si intravedono un uomo e una donna e sullo sfondo un uomo barbuto che, accennando un inchino, scosta la tenda di ingresso della stanza e viene identificato con Jose Nieto, cerimoniere di corte di Filippo IV.

Ma cosa sta dipingendo Velasquez?

Molte ipotesi sono state avanzate su cosa stia rappresentando il pittore sulla tela che ha davanti. Non di certo la scena che vediamo noi, perché da quella angolatura vedrebbe i bambini di spalle. Inoltre il quadro sappiamo che si sviluppa in larghezza, mentre la tela che Velasquez ha di fronte è alta, ma non sembra larga.

Forse ritrae il re e la regina, che non sono presenti, ma vediamo riflessi dallo specchio in fondo alla parete, tecnica già usata da Van Eyck nel “Ritratto dei coniugi Arnolfini” per dare l’illusione allo spettatore di essere anche lui sulla scena, accanto ai due personaggi che vediamo riflessi dallo specchio.

Margherita d’Austria

Che ne è della bimba biondissima ritratta da Velasquez?

Alla morte della prima moglie, Filippo IV aveva sposato Maria Anna d’Austria, figlia di Ferdinando III, primo cugino di Filippo e della sorella di Filippo, Maria Anna di Spagna.

Da questo matrimonio era nata Margherita.

C’erano tutti i presupposti perché la forte consanguineità rendesse la salute della bimba alquanto cagionevole.

Promessa sposa di Lepoldo I d’Asburgo, che era suo zio e cugino, lo sposò nel 1666, all’età di 15 anni.

Margherita ebbe diversi figli, ma solo una bambina le sopravvisse: la consanguineità con il marito Leopoldo causò alcuni aborti e la morte prematura dei bambini, finché anche Margherita si ammalò. Gli storici parlano di un rigonfiamento alla gola, probabilmente un tumore tiroideo che compromise il suo fisico gracile e debilitato dalle continue gravidanze. Morì nel 1673, a soli 21 anni.

sabato 6 novembre 2021

Balli e scheletri

Ballo al Moulin Rouge è un quadro di Henry de Toulouse- Lautrec, conservato al Philadelphia Museum of Art.

La scena ritrae l’interno del famoso locale Moulin Rouge in cui due celebri ballerini sono impegnati in un ballo molto dinamico: lui è Valentin le Desossé, cosi soprannominato per la sua abilità nei movimenti, lei è Josephine Weber, conosciuta come la Goulue, la golosa, per il suo insaziabile appetito che la portò negli anni ad ingrassare vistosamente. Fu così costretta a lasciare il ballo, dato che nessuno ormai la scritturava più e morì in assoluta povertà.

|

| La Gouloue in una foto dell’epoca |

Sotto i riflessi delle luci elettriche del locale si riconoscono vari personaggi, il poeta Yeats, il padre dell’artista, il conte Alphonse de Toulouse Lautrec. La scena è quasi fotografica: una donna vestita in rosa sta attraversando la vista, quasi ad “impallare” il nostro obiettivo. L’abito e gli accessori appariscenti, il cappellino floreale, la bordatura in pelliccia, ci dicono che si tratta di una prostituta; molte prostitute infatti frequentavano il locale in compagnia o in cerca di clienti.

Sullo sfondo un inquietante personaggio dall’aria spettrale attrae il nostro sguardo: non essendo un ballo in maschera, e dato che Halloween era fortunatamente ancora ben distante dal nostro mondo europeo, cosa ci farà uno scheletro al Moulin Rouge?

L’artista

Henry de Toulouse Lautrec, nacque ad Albi in Francia, nel 1864. I genitori erano fra loro cugini in primo grado, come era prassi fra la nobiltà dell’epoca. Questo comportò in Henry una forte tara genetica ed una malattia delle ossa che da bambino gli provocò dolorose fratture, finché gli arti smisero di crescere, a dispetto del tronco che invece aveva proporzioni da adulto. Superava di poco il metro e cinquanta, ma questo non gli impedì di mietere successi fra le donne: celebre fu la sua relazione con l’artista Suzanne Valadon, madre del pittore Utrillo, tanto che lei tentò il suicidio quando il loro rapporto si interruppe.

A causa dell’ assidua frequentazione di bordelli contrasse la sifilide, malattia allora endemica, non solo fra i ceti poveri e si dette all’alcol, consumando grosse quantità di assenzio, liquore all’epoca molto di moda. Il suo fisico già fragile ne fu devastato: morì nel 1901 a soli 37 anni.

Il Moulin Rouge e lo scheletro

Il locale, allora come adesso molto famoso, si trova nel quartiere artistico per eccellenza, Montmarte e ospitava spesso spettacoli di ballo; era molto frequentato dai ceti medio alti della borghesia francese.

Il personaggio inquietante dipinto da Toulouse Lautrec e che si mescola tra gli avventori del locale potrebbe essere uno di loro. Se le orbite apparentemente vuote sotto la bombetta si leggessero come due occhiali circolari e la bocca scheletrica fosse invece due lunghi baffi, come allora andavano di moda, sarebbe un personaggio come gli altri, somigliante anche ad Henry, statura a parte. Di certo piuttosto emaciato, gli zigomi sembrano infatti scavati ed il suo colorito giallastro, riflesso delle luci elettriche del locale, ci dicono che doveva essere piuttosto pallido.

|

| Henry de Toulouse Lautrec |

|

| L’artista mentre lavora al quadro |

In ogni caso, sia che l’artista abbia voluto dipingere uno scheletro, sia che abbia dipinto un personaggio reale con lo stile caricaturale che contraddistingue la sua ritrattistica, è evidente il richiamo alla transitorietà dell’esistenza e al pensiero che anche nel godimento degli abituali piaceri, va a ciò che concluderà l’esistenza di ciascuno, in definitiva, una sorta di monito del “memento mori”.

venerdì 8 ottobre 2021

Botanica, pittrici e lavoro agile

Sono rare le pittrici in un mondo a prevalente dominanza maschile. Chissà poi perché: le Muse, creature mitologiche protettrici delle arti e della pittura, erano femmine.

Comunque tra le poche donne che sono diventate famose per la pittura non si può trascurare certamente Rachel Ruysch.

La pittrice

Rachel nacque a L’Aia nel 1664. Figlia di un professore anatomista e botanico, rivelò fin dall’infanzia la sua grande abilità nel disegno. Il padre assecondò questo suo talento e la mandò a studiare alla bottega di Van Aelst, pittore di Deft.

Entrò a far parte della Corporazione di San Luca, quella dei pittori, anche se non è documentato con certezza. Possiamo presumere che, il fatto di essere donna, le abbia potuto creare qualche piccolo problema in una società, quella olandese del 1600, molto meno sessista di quella attuale.

Sposò un pittore dal quale ebbe dieci figli. La sua fama di grande interprete delle nature morte con soggetti botanici la portò alla corte dell’Elettore Palatino, con il quale stese un contratto.

Il contratto stabiliva che consegnasse all’Elettore almeno un quadro all’anno; in cambio, le sarebbe stato concesso di non vivere a corte, come era dovuto agli artisti che facevano parte dell’entourage dell’Elettore, ma di starsene a casa sua, per accudire la sua numerosa prole: uno dei primi esempi di lavoro agile della storia!

L’Elettore donò alcune opere di Rachel Ruysch ai Medici di Firenze, per questo le troviamo oggi conservate agli Uffizi.

Morì nel 1750 a 86 anni, longevità straordinaria per l’epoca, continuando a dipingere fino alla fine.

Tra le sue opere, il dipinto conosciuto come “Frutta con insetti” o “sottobosco, frutta e insetti” conservato, appunto, agli Uffizi.

Lo stile

Chiaramente rococò, si basa su sfondi neri su cui campeggiano nature morte con frutta, fiori, insetti o piccoli animali.

Talvolta, per potenziare la texture del quadro, Rachel aggiunge muschio vero o frammenti di ale di farfalle.

La pittura è ben definita e i dettagli botanici, che rivelano gli insegnamenti del padre, sono estremamente accurati. I soggetti spesso si ripetono con qualche piccola variante.

Il quadro

In un sottobosco sono raffigurati gruppi di frutta, pesche, susine tardive, con fiori e farfalle, vermi, lumache. In primo piano una lucertola ghermisce un uovo da un piccolo nido di uccelli e lo divora.

Si tratta di una scena bucolica, con allegorie alla vita e alla riproduzione: le pesche e le prugne sono un richiamo alla sessualità, simbolo molto evidente nella prugna con la fessura che ricorda l’organo genitale femminile, e come se non bastasse, le uova alludono alla nascita e i ricci di castagna, sono un simbolo della castità della Vergine.

Ma ci sono anche insetti e lucertole, associati al demonio. La lucertola, in particolare, sta divorando un uovo del piccolo nido, simbolo della caducità della vita e delle insidie che sempre minano la nascita e la felicità di vivere.

giovedì 23 settembre 2021

Macellerie e vangeli

Il dipinto è conosciuto come “macelleria e fuga in Egitto” o “macelleria e Sacra Famiglia” ed è opera di Pieter Aertsen, pittore fiammingo nato ad Amsterdam e vissuto ad Anversa tra il 1508 ed il 1575.

Ne esistono quattro versioni, una delle quali è conservata al North Carolina Museum of Arts a Raleigh negli Stati Uniti, testimonianza di come l’opera fosse molto popolare all’epoca.

Il quadro mostra una scena molto articolata; in primo piano il banco di una macelleria dove appaiono cibi di ogni tipo: una testa di vitello mozzata guarda lo spettatore (particolare piuttosto raccapricciante anche per chi non è vegetariano); e poi salsicce appese bianche e stagionate, pesci affumicati e freschi (richiamo forse alla Passione), formaggi, zampucci di maiale, formaggio fresco, burro, un prosciutto, polli, la mezza carcassa di un vitello e sopra, all’estrema sinistra si vedono appesi anche dei pratzel, tipici pani dei paesi nordici.

L’autore

Pieter Aertsen era un pittore vissuto in Olanda nel 1500, molto noto per i dipinti che riproducono scenari domestici. Visse e lavorò ad Anversa anche se viaggiò in Italia dove probabilmente entrò in contatto con i Bassano, noti per il genere “pastorale”.

Il suo punto forte erano le nature morte tanto da essere identificato come uno degli “inventori” di questo tema pittorico; nei suoi quadri le nature morte sono il protagonista principale rispetto a scene bibliche o pastorali che stanno invece sullo sfondo, come nel quadro della macelleria. Di lui si sono conservate poche opere; molte furono infatti fatte a pezzi durante le furie iconoclaste delle lotte dei protestanti contro i cattolici.

Lo sfondo

Sullo sfondo del quadro si intravede un paesaggio, forse la stessa Anversa, più avanti la Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto: Maria con il bambino in braccio è seduta sull’asino condotto da Giuseppe ed elargisce elemosine alla popolazione vestita con gli abiti fiamminghi dell’epoca. Un chiaro messaggio alla morigeratezza dei costumi: mentre in primo piano si mostrano cibi ricchi ed opulenti, Maria, anche se in fuga, fa elemosina del poco che ha alla gente che incontra per la strada.

A destra si intravede una taverna con una serie di personaggi intenti a festeggiare davanti ad un camino. Hanno consumato cozze ed ostriche ed i gusci sono tutti sparsi sul pavimento, un evidente richiamo alla lussuria. Probabilmente la scena dipinta rinvia alla parabola evangelica del Figliol prodigo. Una carcassa appena macellata di maiale è appesa davanti alla locanda e di fronte agli avventori, un uomo versa acqua in un contenitore. È il macellaio e lo sappiamo perché indossa la tunica rossa tipica della potente Gilda (la corporazione) dei macellai cittadini, tanto potente da riuscire ad imporre una legge per cui la carne poteva essere acquistata solo presso il loro mercato, almeno fino al 1551, anno in cui fu dipinto il quadro e quando i macellai di provincia si consorziarono per combattere quello che ai loro occhi sembrava, ed in effetti era, un monopolio.

Un particolare

Ma un particolare curioso attira l’occhio dell’osservatore. Si tratta di un cartiglio a destra sul tetto della macelleria che ha una scritta in fiammingo la cui traduzione è: “qui dietro ci sono 154 verghe di terra prontamente disponibili per la vendita, sia in singolo appezzamento secondo le vostre necessità, sia tutta insieme”. Si è pensato che questo alludesse ad un richiamo moralistico, viste le scene bibliche dello sfondo, a non lasciar inaridire l’animo dalla brama di possesso di beni materiali.

In realtà il pittore ha voluto forse ricordare le controversie terriere sorte nel 1551, data del quadro, ad Anversa. La città si stava espandendo e quindi uno dei principali conventi cittadini delle suore agostiniane fu costretto a cedere le terre sottocosto. Ma si creò una forte offerta di terra ed i terreni in surplus vennero ceduti ad uno speculatore olandese molto impopolare; ciò scatenò dei disordini che costrinsero addirittura le truppe imperiali ad intervenire.

Sotto questa luce il quadro di Aertsen è un messaggio a non lasciarsi troppo abbindolare dalle facili ricchezze divenute largamente accessibili a causa dei profondi cambiamenti sociali che la comunità stava vivendo.

sabato 18 settembre 2021

Sandro e Simonetta

Ritratto di giovane donna, opera di Sandro Botticelli, conservato allo Städel Museum di Francoforte, dipinto tra il 1480 ed il 1485.

In molti vi hanno visto il ritratto di Simonetta Vespucci, bella quanto sfortunata fanciulla coeva di Botticelli.

Chi era Simonetta

Botticelli

La pernice di Brugel

Il quadro è conosciuto con il titolo di “la caduta di Icaro”, opera di Brugel , conservato al Museo Reale di Belle arti in Belgio. Per trov...

-

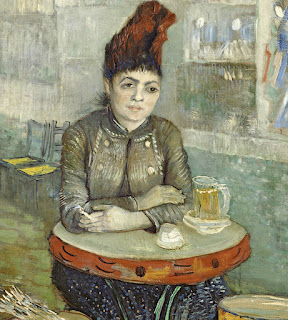

Van Gogh la ritrae in una opera di piccole dimensioni, circa 30x40cm conservata al Van Gogh Museum di Amsterdam. Lei è Agostina Segatori...

-

Un gatto nascosto Il gatto è quello di Olympia, famoso quadro dipinto da Manet, conservato al Musé d’Orsay. L’opera fu dipinta da Manet dop...

-

Il dipinto è un olio su tavola a suo tempo parte della collezione Correr ed oggi visibile nel museo che porta il suo nome, a Venezia. Si v...